Tapan Sinha ने बदली थी सिनेमा की परिभाषा, डायरेक्टर की गोल्डन जर्नी रही यादगार

बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपने डायरेक्शन का लोहा मनवाने वाले निर्देशक तपन सिन्हा (Tapan Sinha) को भला कौन भूल सकता है। आने वाले 2 अक्टूबर को तपन साहब की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। इस आधार पर हम आपके लिए सिनेमा जगत में उनके अहम योगदान का सुनहरा ब्यौरा लेकर आए हैं।

संदीप भूतोड़िया, मुंबई। Tapan Sinha का फिल्मी संसार सामाजिक सरोकार से जुड़े ड्रामे से लेकर हल्की-फुल्की कामेडी, साहित्यिक रूपांतरण से लेकर बच्चों की फिल्मों तक, घरेलू रिश्तों की आत्मीय कहानियों से लेकर साहसिक रोमांच तक फैला हुआ था। व्यावसायिक और कला सिनेमा में अद्भुत संगम करने वाले तपन सिन्हा की बर्थ एनिवर्सरी (2 अक्तूबर) पर संदीप भूतोड़िया का आलेख।

बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज तपन

भारतीय सिनेमा, खासकर बांग्ला फिल्मों का इतिहास अक्सर तीन महान हस्तियों- सत्यजीत रे, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक के इर्द-गिर्द देखा जाता है, लेकिन तपन सिन्हा ने भी लगभग 50 वर्षों (1924–2009) के अपने करियर में एक समृद्ध और विविध सिनेमाई यात्रा रची, जो अपनी मौलिकता और बहुविधता में अद्वितीय थी। उनका फिल्मी संसार विषय और शैली, दोनों ही स्तरों पर व्यापक था। विविधता उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी।

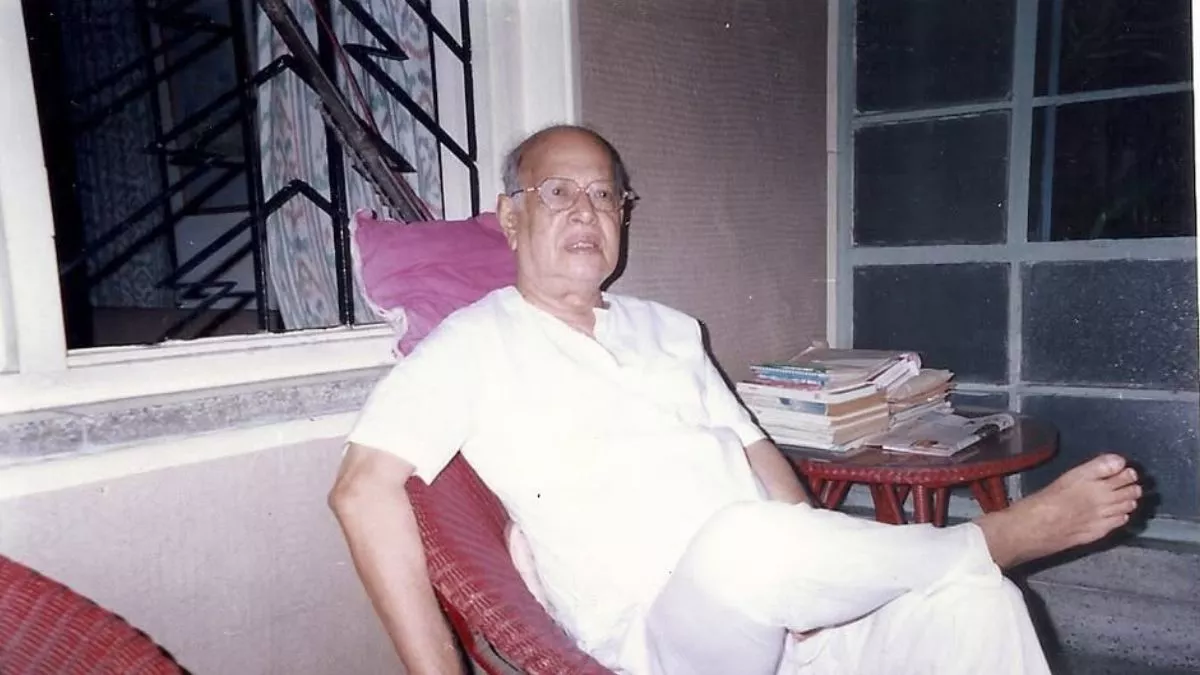

.jpg)

फोटो क्रेडिट- फेसबुक

यह भी पढ़ें- सिनेमा के नाम रही PM Modi की 2024 की आखिरी मन की बात, इन फिल्मी सितारों का किया जिक्र

सत्यजीत राय की तरह उन्होंने कोई शैली नहीं गढ़ी, न ही मृणाल सेन की तरह राजनीतिक सिनेमा में बंधे। वे व्यावहारिक रहे, हर विषय के अनुरूप संरचना गढ़ने को तैयार। उनका मानना था कि सिनेमा को सबसे बड़े दर्शकवर्ग से संवाद करना चाहिए, मगर अपनी ईमानदारी से समझौता किए बिना। उनकी फिल्मों ने समानांतर और व्यावसायिक सिनेमा के बीच मध्यमार्ग प्रस्तुत किया, जिससे वे सामाजिक रूप से जिम्मेदार और आम दर्शकों के लिए सुलभ बनीं।

साहित्यिक आधार पर गूंजा सिनेमा

तपन सिन्हा की शुरुआती फिल्मों ने ही उनके साहित्यिक रुझान को उजागर कर दिया था। रवींद्रनाथ टैगोर की कहानियों पर बनी ‘काबुलीवाला’ (1957) और ‘क्षुधित पाषाण’ (1960) उनकी स्थायी कृतियों में गिनी जाती हैं।

.jpg)

‘काबुलीवाला’ बंगाल की सीमाओं से बहुत आगे गूंजी और 1961 में बलराज साहनी के साथ हिंदी में भी बनाई गई। तपन बार-बार टैगोर की रचनाओं की ओर लौटते रहे, साथ ही समकालीन बांग्ला साहित्यकारों की कृतियों को भी रूपांतरित करते। यही साहित्यिक आधार उनकी फिल्मों को विषय की गहराई और चरित्र की परतदार संवेदनशीलता देता था।

सामाजिक सरोकार और दूरदृष्टि

तपन सिन्हा के सामाजिक सरोकारों को सबसे तीव्रता से दिखाने वाली दो फिल्में हैं, ‘अपनजन’ (1968) और ‘आतंक’ (1986)। ‘अपनजन’ ने अलगाव की पीड़ा, छात्रों में बढ़ते अपराधीकरण और शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे बंगाल में पीढ़ियों के बीच की खाई जैसे विषयों को छुआ। आधुनिक जीवन के दबाव में टूटते पारिवारिक रिश्तों पर इसकी पैनी नजर थी, सिन्हा ने इन मुद्दों को जीवंत कथाओं और विश्वसनीय पात्रों के जरिए प्रस्तुत किया।

वहीं ‘आतंक’ उनकी सबसे साहसी फिल्म कही जा सकती है, जो उस दौर में आई जब शहरी बंगाल हिंसा और मोहभंग से जूझ रहा था। 20 वर्ष के अंतराल में आई इन फिल्मों से साफ होता है कि तपन सिन्हा अपने समय की चिंताओं, शहरी अलगाव, भ्रष्टाचार, मूल्यों के ह्रास को बखूबी पहचानते थे और उन्हें ऐसे रूप में पर्दे पर लाते थे, जिससे व्यापक दर्शक जुड़ सकें।

व्यंग्य का शिखर

तपन सिन्हा को सिर्फ गंभीर फिल्मकार कहना भूल होगी। उनकी रेंज में हल्की-फुल्की कामेडी और व्यंग्य भी शामिल थे। ‘गोल्पो होलेओ शौत्ती’ (1966) और ‘बंछारामेर बागान’ (1980) इसके शानदार उदाहरण हैं। ‘गोल्पो होलेओ शौत्ती’ का हिंदी रूपांतरण हृषिकेश मुखर्जी ने ‘बावर्ची’ के रूप में किया।

यह हास्य के बीच छिपे मध्यमवर्गीय पाखंड और स्वार्थ पर व्यंग्य भी है, लेकिन पूरी फिल्म का स्वर हल्का और सहज बना रहता है। वहीं मनोज मित्र के नाटक पर आधारित‘बंछारामेर बागान’ संपत्ति, लालच और शोषण पर कहीं अधिक तीखा व्यंग्य है। यह भारतीय सिनेमा में सामाजिक व्यंग्य का शिखर मानी जाने वाली फिल्मों में से है और तपन सिन्हा की शैली पर पकड़ का प्रमाण भी।

रोमांच और घरेलू संवेदनाएं

‘झींदर बंदी’ (1961) शरदेंदु बंद्योपाध्याय के उपन्यास पर आधारित बांग्ला सिनेमा की क्लासिक फिल्म है। इसकी भव्यता और मंचन ने साबित किया कि तपन सिन्हा बिना अतिरेक में गिरे व्यावसायिक सिनेमा के बराबर का रोमांच रच सकते थे। तपन सिन्हा का एक और महत्वपूर्ण पहलू था- उनकी भाषायी सीमाएं पार करने की इच्छा।

जब बांग्ला सिनेमा अपने घेरे में सीमित था, तब तपन सिन्हा ने अशोक कुमार, वैजयंतीमाला और दिलीप कुमार के साथ फिल्में कीं। इससे क्षेत्रीय-राष्ट्रीय सिनेमा के बीच संवाद का रास्ता खुला। ‘जिंदगी जिंदगी’ (1972) और ‘सफेद हाथी’ (1978) जैसी कृतियों ने दिखाया कि उनकी संवेदनशीलता भाषा और संस्कृति की दीवारों से परे थी। वे उन शुरुआती बांग्ला फिल्मकारों में रहे, जिन्होंने सचमुच अखिल-भारतीय पहचान बनाई और बाद के निर्देशकों के लिए रास्ता तैयार किया।

समझा बच्चों का मन

बच्चों के प्रति सिन्हा की गहरी सहानुभूति उनकी ‘काबुलीवाला’ से लेकर ‘सफेद हाथी’ और ‘आज का राबिनहुड’ (1987) तक कई फिल्मों मेंदिखती है। तपन सिन्हा की फिल्मों में बच्चों को संपूर्ण व्यक्तित्व वाले इंसान की तरह प्रस्तुत किया गया, जिनकी अपनी इच्छाएं, डर और नैतिक समझ होती है। उनकी बाल फिल्में मनोरंजक होने के साथ-साथ युवा दर्शकों के प्रति सम्मानजनक भी थीं। इसी संवेदनशीलता ने उन्हें बाल

सिनेमा के सबसे उम्दा निर्देशकों में जगह दिलाई।

उनकी विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों में ही नहीं, बल्कि उस आदर्श में भी है, जो उन्होंने रचा। एक ऐसे फिल्मकार का आदर्श, जो कला व दर्शक दोनों के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध था। उनकी फिल्में आज भी अपने शिल्प और मानवीय दृष्टि के लिए देखी जाती हैं। तपन सिन्हा के काम का सिंहावलोकन ऐसे फिल्मकार से मिलना है, जिसने आसान लेबलों को हमेशा ठुकराया।

देर से मिला सितारे को सम्मान

तपन सिन्हा ने 40 से अधिक फिल्में बनाईं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असंख्य पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और उनकी फिल्में दुनियाभर के फिल्म महोत्सवों में प्रदर्शित हुईं। 2006 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान देर से मिला, लेकिन पूरी तरह उपयुक्त था।

कमेंट्स

सभी कमेंट्स (0)

बातचीत में शामिल हों

कृपया धैर्य रखें।