NIT राउरकेला की ग्रीन तकनीक, 7 घंटे में तैयार होगी ब्लैक टेराकोटा, धुएं और प्रदूषण से मुक्ति

एनआईटी राउरकेला के शोधकर्ताओं ने ब्लैक टेराकोटा निर्माण की एक नई पर्यावरण-अनुकूल तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से टेराकोटा वस्तुएं केवल 7 घंटे में बनाई जा सकती हैं, जो पहले दो दिन में बनती थीं। यह तकनीक प्रदूषण को कम करती है और कारीगरों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इस नवाचार के लिए टीम को पेटेंट भी मिला है। यह तकनीक पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक विज्ञान से जोड़ती है।

7 घंटे में तैयार होगी ब्लैक टेराकोटा

कमल विश्वास, राउरकेला। भारतीय पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक विज्ञान के संगम से एक नई पर्यावरण हितैषी तकनीक सामने आई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) राउरकेला के शोधकर्ताओं की टीम ने ब्लैक टेराकोटा निर्माण की एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो न केवल परंपरागत कला को नया जीवन दे रही है, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करती है।

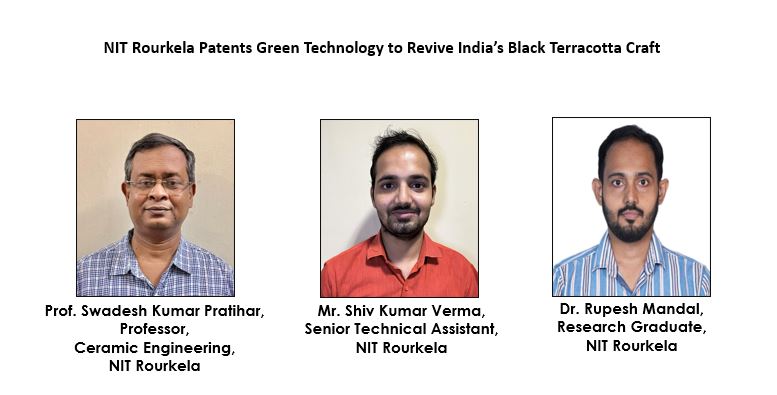

इस नवाचार के लिए टीम को हाल ही में ग्रीन प्रोसेस फॉर ब्लैक टेराकोटा शीर्षक से पेटेंट (क्रमांक 572754) प्राप्त हुआ है। इस शोध का नेतृत्व सिरेमिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर स्वदेश कुमार प्रतिहार ने किया। जिनके साथ वरिष्ठ तकनीकी सहायक शिव कुमार वर्मा और शोधार्थी डॉ रूपेश मंडल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।

7 घंटे में बनेगी टेराकोटा वस्तुएं

यह अनोखी तकनीक ब्लैक टेराकोटा को परंपरागत तरीकों की तुलना में न केवल कम समय में बल्कि कहीं अधिक स्वच्छ तरीके से तैयार करती है। विभिन्न पुरानी विधियों में ऐसी टेराकोटा वस्तुएं बनाने में लगभग दो दिन लगते थे।

इस दौरान खुली आग में जलने वाली लकड़ी, भूसा और गोबर से निकलने वाला धुआं न केवल वातावरण को प्रदूषित करता था, बल्कि कारीगरों के स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान पहुंचाता था। अब एनआईटी की पेटेंट तकनीक के जरिए यही प्रक्रिया सिर्फ 7 घंटे में पूरी हो जाती है, और उसमें धुआं या हानिकारक गैसें तकरीबन शून्य हैं।

मृदभांड कला इसका उदाहरण

ब्लैक टेराकोटा, जिसे भारत में पारंपरिक रूप से काली मिट्टी की कला कहा जाता है, सदियों से न केवल भारत बल्कि नेपाल और तिब्बत में भी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के निजामाबाद क्षेत्र की प्रसिद्ध काली मृदभांड कला इसका उदाहरण है।

जहां कारीगर मिट्टी में वनस्पति तत्व मिलाकर विशेष चमकदार सतह तैयार करते हैं। परंपरागत प्रक्रिया में तापमान और हवा का संतुलन बनाए रखना बेहद कठिन होता है। जिससे उत्पादन सीमित और प्रदूषण अधिक होता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन सूट उत्पन्न

यह तकनीक पारंपरिक कारीगरी की आत्मा को बनाए रखते हुए उसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ती है। इसमें तैयार मिट्टी के बर्तन को खुले अग्निकुंड में नहीं, बल्कि एयर-डीप्लिटेड (वैक्यूम) चेंबर में परोक्ष रूप से गर्म किया जाता है।

इस दौरान प्रयोग किए जाने वाले कार्बोनेशियस तेल का पायरोलिसिस होकर वह कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन सूट उत्पन्न करता है। जो वस्तु की सतह पर समान रूप से चढ़कर उसे मनोहारी काले रंग की चमक देता है।

यह प्रक्रिया न तो किसी विशेष मिट्टी की मांग करती है और न ही अनुभवी कारीगरों की निर्भरता रखती है। इसके परिणामस्वरूप एक समान रंग, बेदाग सतह और कलात्मक लुक प्राप्त होता है। साथ ही पर्यावरण को भी कोई क्षति नहीं पहुंचती।

हमारा लक्ष्य केवल तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि उस कला को नया जीवन देना है, जो पीढ़ियों से हमारे समाज की धरोहर रही है।- प्रो स्वदेश कुमार प्रतिहार, सिरेमिक इंजीनियरिंग विभाग, एनाआईटी

कमेंट्स

सभी कमेंट्स (0)

बातचीत में शामिल हों

कृपया धैर्य रखें।